Die Verspannung ist ein möglichst genauer Nachbau des von Herrig vorgestellten Exemplars. Meine im Folgenden dargestellten Messresultate verraten aber grundsätzliche Probleme, wie von euch, Michael und Rainer angedeutet.

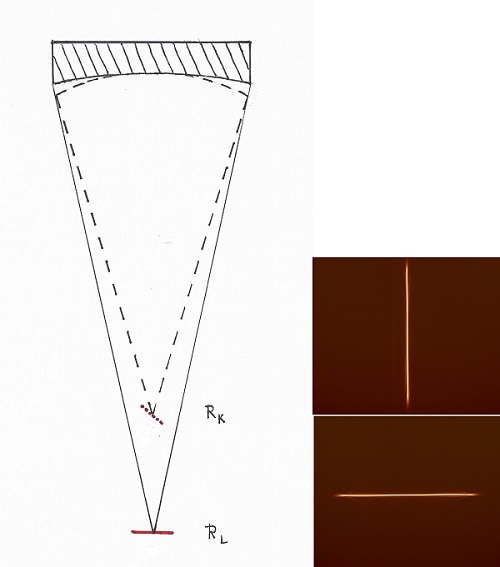

Ich habe also den verspannten Spiegel im Vergleich zum geschliffenen in der Ellipsoid Konfiguration mit dem PDI Interferometer geprüft. Der Aufbau der Messeinrichtung ist so einfach wie bei m Prüfen eines sphärischen Spiegels im ROC.:

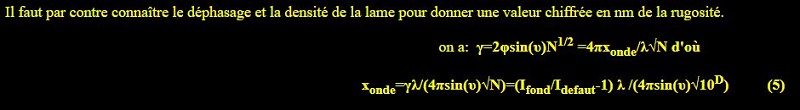

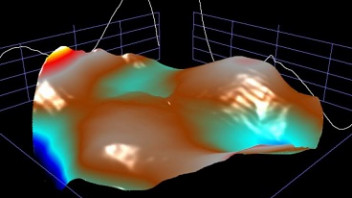

Mit Verspannen meines hochkarätigen 4 Zoll Sphäroids (ROC 4100mm)habe ich eine Radiusdifferenz um 60 mm eingestellt. (Das entspricht einem Prozentsatz analog zu einem Yolo Sekundärspiegel beim 6 Zoll Yolo 1:12).) Das Resultat ist ernüchternd:

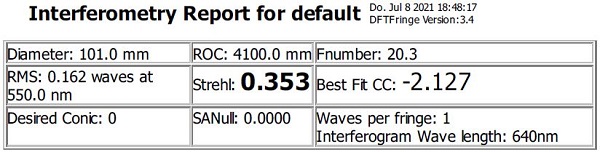

Ich habe den Spiegel dann auf 80 mm abgeblendet:

Damit kommt man immerhin auf "beugungslimitiert".

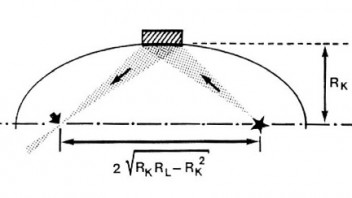

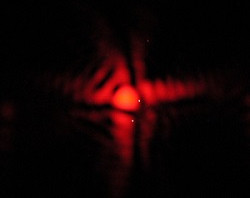

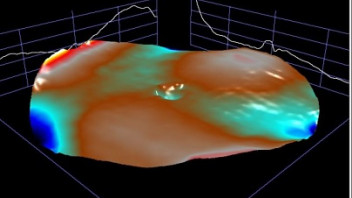

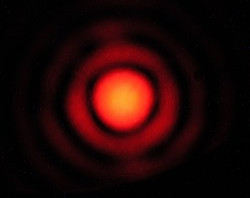

Zum Vergleich mein 4 Zoll Spiegel, torisch geschliffen, Radiusdifferenz 128 mm (das Doppelte im vgl. zum Verspannten) , ROC im Mittel 4174mm

Die interferometrischen Testresultate sind am Anfang des Threads aufgeführt., Strehl um .97.

Die interferometrischen Testresultate sind am Anfang des Threads aufgeführt., Strehl um .97.

Die minimen Restunregelmässigkeiten (u.a.etwas Dreiblatt) könnten mit Fleiss beim Polieren noch beseitigt werden. Ich habe ihn aber lieber gerade zu einem neuen Yolo verbaut.

Mein Fazit bezüglich Verspannung:

- Ein Yolo zu bauen mit Verspannung ist kein einfaches Projekt.

- Die Krafteinleitung der Verspannung muss in Abhängigkeit des Spiegelrohlings genau gerechnet und realisiert werden.

- Die Werkstatt und das Können ist nicht jedem ATM vergönnt.

- Das Gewicht der Konstruktion ist ungünstig gelegen, wenn der Sekundärspiegel verspannt wird.

-Der Spiegelrand wird whs. wegen intolerabler Fehler abgedeckt werden müssen. Entsprechend muss er überdimensioniert werden.

-Bis heute habe ich keinen Bericht von jemand anderem gefunden, der seinen verspannten Spiegel einer interferomtrischen Analyse unterzogen hätte.

Meine Empfehlung ist, ein Yolo zu bauen, weil es der "Super APO des armen ATM" ist . Wenn das Toroid geschliffen (nicht verspannt) wird, hat jede(r) ATM Zugang.

Mit Gruss, Beat