Neue Beobachtungen haben einen entscheidenden Schritt im Prozess der Sternentstehung bestätigt: einen rotierenden "kosmischen Wind" aus Molekülen. Dieser Molekülwind ermöglicht, dass sich kollabierende Gaswolken überhaupt ausreichend dicht zusammenziehen können, um einen heißen, dichten jungen Stern zu bilden. Das Ergebnis wurde durch eine ausgeklügelte Analyse von radioastronomischen Beobachtungen erzielt des Materiestroms um einen jungen Stern in der Dunkelwolke CB26 erzielt.

Beobachtungen von Ralf Launhardt, einem Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Astronomie, und seinen Kollegen haben einen wichtigen Teil des Standardszenarios für die Entstehung neuer Sterne bestätigt: einen Mechanismus, der es Gaswolken erlaubt zu kollabieren (und so einen neuen Stern hervorzubringen), ohne dabei von ihrer eigenen Rotation zerrissen zu werden.

Neue Sterne entstehen, wenn Gas in einer kosmischen Wasserstoffwolke unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert und die Gastemperatur dabei gehörig ansteigt. Ab einer bestimmten Dichte- und Temperaturschwelle setzt Kernfusion ein, bei der Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen. Dann ist ein neuer Stern entstanden. Zum Leuchten gebracht wird er durch die Energie, die bei der Kernfusion freigesetzt wird. Allerdings gibt es dabei eine Komplikation. Keine Gaswolke im Kosmos ist vollkommen unbewegt – alle Wolken rotieren zumindest ein wenig. Zieht sich das Gas zusammen, wird diese Rotation immer schneller. Physiker nennen dies "Drehimpulserhaltung". Außerhalb der Astronomie kennt man das z.B. vom Eiskunstlauf: Eine Eiskunstläuferin, die eine Pirouette drehen möchte, beginnt eine langsame Drehung, bei der beide Arme und ein Bein vom Körper weggestreckt sind. Zieht sie anschließend Arme und Beine nahe an den Körper, erhöht sich die Drehgeschwindigkeit beträchtlich.

Für die Sternentstehung ist das potenziell ein Problem. Schnelle Rotation erzeugt Zentrifugalkräfte, die Materie von der Drehachse wegschleudern. Bei einem Kettenkarussel ist das gewollt: Dreht sich das Karussell, werden die an Ketten befestigten Sitze der Mitfahrenden nach außen geschleudert. Für einen Protostern hingegen könnten die Fliehkräfte fatal sein: Wird genügend viel Material herausgeschleudert, während die Wolke kollabiert und ihre Drehung dadurch immer weiter beschleunigt, bleibt möglicherweise nicht mehr genug übrig, um überhaupt einen Protostern entstehen zu lassen!

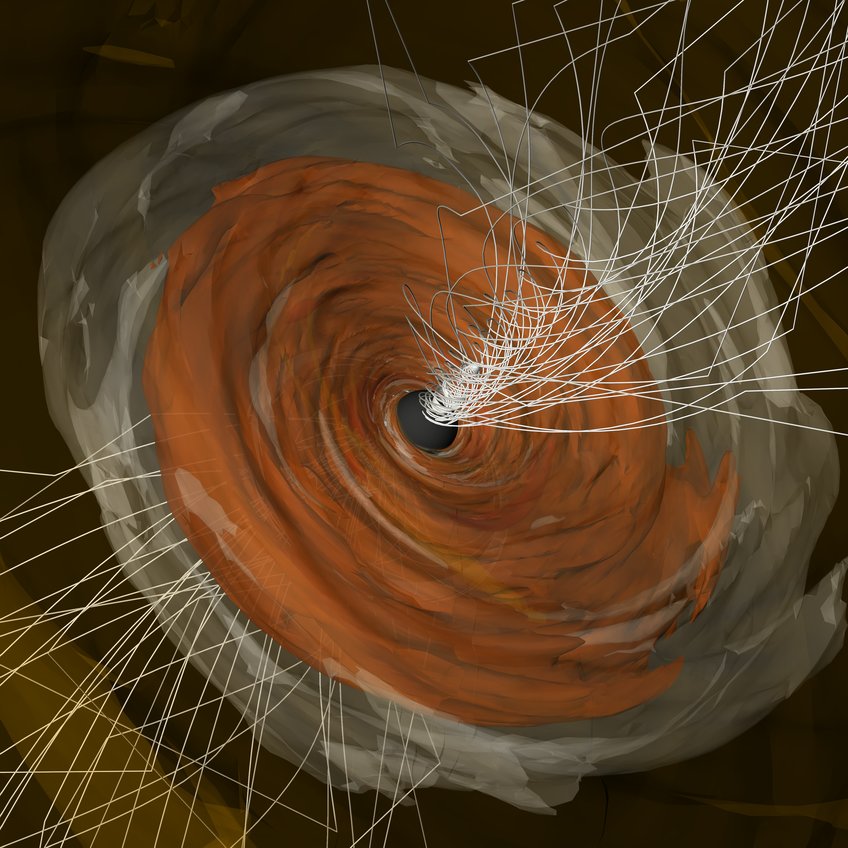

Dies wird als "Drehimpulsproblem" der Sternentstehung bezeichnet. Eine theoretische Lösung für zumindest einen großen Teil des Problems wurde in den 1980er Jahren gefunden. Fällt zusätzliche Materie auf den entstehenden zentralen Protostern fällt, bildet sie eine so genannte Akkretionsscheibe: eine flache, rotierende Scheibe aus Gas und Staub, deren Materie schließlich auf den Protostern im Zentrum fällt. Die Physik von Akkretionsscheiben ist dabei ziemlich kompliziert: Ein Teil des Gases in der Scheibe wird zu Plasma, in dem sich Wasserstoffatome in jeweils ein Elektron und ein Proton aufspalten. Wird das Plasma in der Scheibe herumgewirbelt, erzeugt es ein Magnetfeld. Dieses Feld wiederum beeinflusst den Plasmastrom: Ein kleiner Teil des Plasmas driftet entlang der Magnetfeldlinien ab. Immer wieder stoßen die abdriftenden Plasmateilchen dabei mit (elektrisch neutralen) Molekülen zusammen und reißen so einen Teil des molekularen Gases mit. Jene wegfliegenden Moleküle bilden einen "Scheibenwind", welcher der Scheibe erhebliche Mengen an Drehimpuls entziehen kann. Der Verlust des Drehimpulses wiederum verlangsamt die Rotation, verringert die Zentrifugalkräfte und könnte so das Drehimpulsproblem des Protosterns lösen.

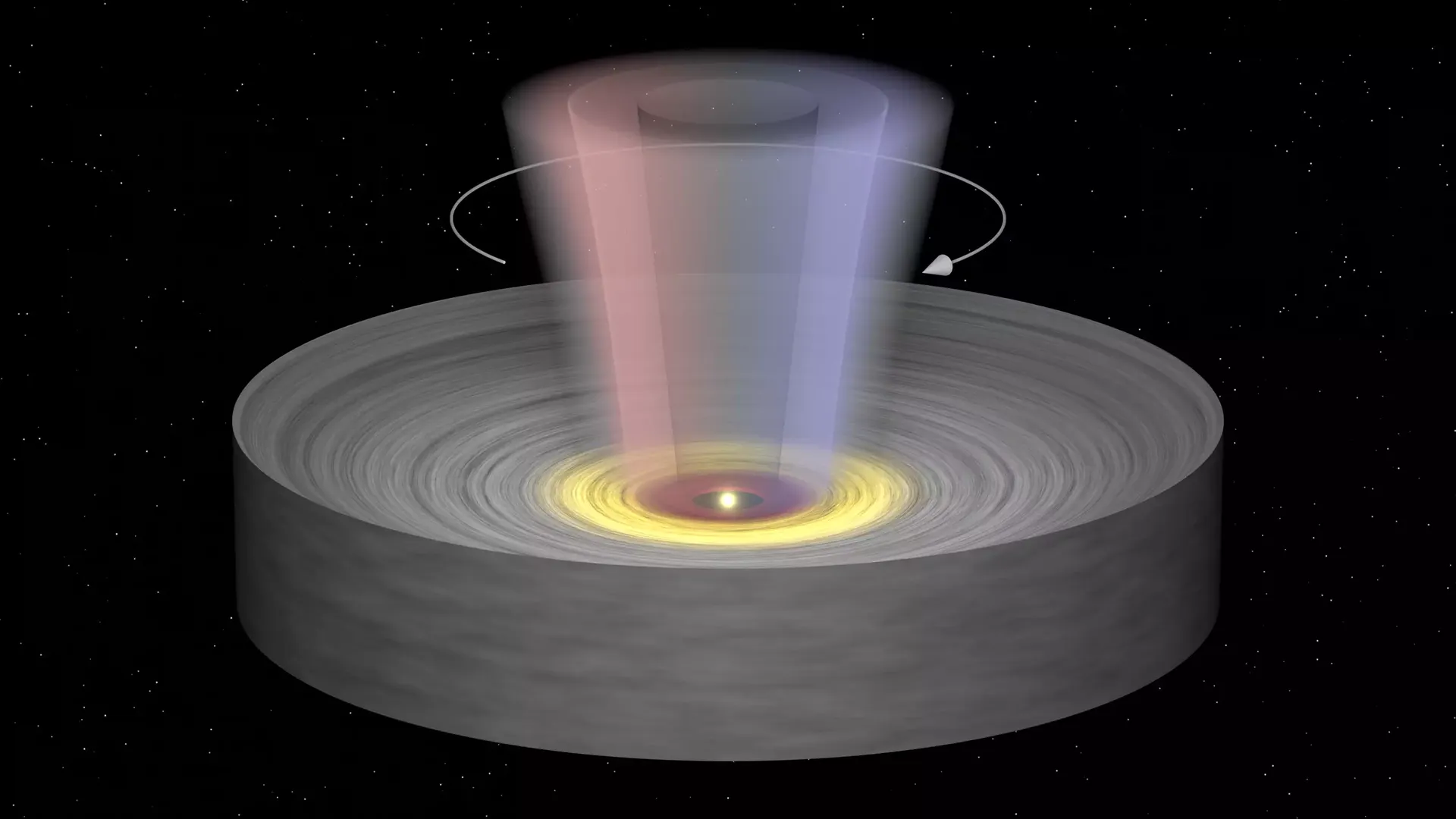

Künstlerische Darstellung der Geometrie der Akkretionsscheibe um den jungen Stern und des ausfließenden rotierenden Scheibenwinds. Diejenigen Regionen des Scheibenwinds, die sich auf uns zubewegen, erscheinen blauverschoben und sind entsprechend blau eingefärbt; Regionen, die sich von uns weg bewegen, sind rotverschoben (rot eingefärbt). Grafik: T. Müller, R. Launhardt (MPIA)

Zunächst war dieses Szenario nicht mehr als eine plausible Hypothese. Akkretionsscheiben sind vergleichsweise kleine Strukturen. Selbst für die erdnächsten Sterne waren die Beobachtungsmethoden lange Zeit nicht gut genug, um sie zu untersuchen. Deshalb dauerte es mehr als 20 Jahre, bis Astronomen erste Belege für die Richtigkeit der Hypothese fanden: Im Jahr 2009 konnten Ralf Launhardt und Kollegen am Max-Planck-Institut für Astronomie solche Ausflüsse in der Nähe jungen Sterns in einer kleinen Wasserstoffwolke mit der Bezeichnung CB26 beobachten. Mit einer Entfernung von weniger als 460 Lichtjahren von der Erde ist CB26 eines der nächsten bekannten Scheibensysteme um einen Protostern.

Die fraglichen Beobachtungen werden mit Radioteleskopen durchgeführt, die bei Millimeterwellenlängen arbeiten, in diesem Fall am Observatorium Plateau de Bure Interferometer. Die Signale mehrerer Antennen werden dabei auf geschickte Weise so kombiniert, dass sie wie eine einzige, deutlich größere Radioantenne wirken. Radioteleskope dieser Art können Strahlung nachweisen, die für verschiedene Arten von Molekülen – hier konkret Kohlenmonoxid (CO) – charakteristisch ist. Bewegen sich Moleküle auf die Antenne zu oder von ihr weg, verschiebt sich diese charakteristische Strahlung zu etwas längeren oder kürzeren Wellenlängen ("Dopplereffekt"). Das ermöglicht es Astronomen*innen, die Gasbewegung entlang der Sichtlinie zu erfassen.

Die Beobachtungen von 2009 zeigten, dass der Gasausfluss des jungen Sterns tatsächlich in einer Weise in Bewegung war, wie man es von einem rotierenden Scheibenwind erwarten würde, der Drehimpuls abgibt. Sie konnten jedoch keine ausreichend feinen Details liefern, um ein Urteil über den Abstand vom Stern zu ermöglichen, in dem der Wind von der Scheibe ausgeht. Dieser Abstand bestimmt (Hebelwirkung!), wieviel Drehimpuls der Gasfluss abtransportieren kann.

Die neuen Ergebnisse, die jetzt veröffentlicht wurden, liefern endlich die Bestätigung. Dafür haben Launhardt und Kolleg*innen Beobachtungen mit deutlich höherer Winkelauflösung durchgeführt als zuvor. Sie verwendeten eine Konfiguration des Plateau de Bure-Observatoriums, bei der die Radioantennen weiter voneinander entfernt waren als bei ihren ersten Beobachtungen. Außerdem brachten sie ein ausgeklügeltes physikalisch-chemisches Modell der Scheibe ins Spiel, das es ihnen ermöglichte, in ihren Beobachtungen zwischen den Beiträgen der Scheibe und den Beiträgen des Scheibenwindes zu unterscheiden. Damit gelang es erstmals, die Dimensionen des kegelförmigen Ausflusses direkt aus den rekonstruierten Bildern zu bestimmen. Vorangehende Forschungen hatten diese Dimensionen lediglich unter Zuhilfenahme eines theoretischen Modells indirekt erschließen können, da die Startregion der Winde in den betreffenden Beobachtungen nie direkt abgebildet werden konnte. In der Nähe der Scheibe hat das untere Ende des Kegels einen Radius von etwa dem 1,5-fachen der Erde-Neptun-Entfernung – mehr als genug für den Scheibenwind, um eine Menge Drehimpuls mitzunehmen!

Damit steht fest: Scheibenwinde können tatsächlich den größten Teil des Drehimpulsproblems bei Protosternen lösen. Zum Vergleich zogen die Forscher*innen noch die indirekten Ergebnisse zur Scheibenrotation in neun anderen jungen Stern-Scheiben-Systemen heran, die seit ihrem 2009er-Artikel veröffentlicht worden waren. Dieser Vergleich zeigte einen deutlichen Trend: Im Laufe der Zeit wächst der durchschnittliche Radius des Scheibenbereichs, von dem aus der Scheibenwind ausströmt. Während der ersten Zehntausende von Jahren, gibt es hoch konzentrierte Scheibenwinde, während die Scheibenwinde nach etwa einer Million Jahren ungleich diffuser sind.

Die Astronomen planen bereits ihre nächsten Beobachtungen von CB26. In der Zwischenzeit wurde das Plateau de Bure Interferometer aufgerüstet: Das neue Observatorium mit dem Namen NOEMA verfügt über 12 statt der bisherigen 6 Antennen und ermöglicht Konfigurationen, mit denen doppelt so kleine Details wie mit dem Vorgänger-Observatorium herausgearbeitet werden können. Doch auch wenn diese Verbesserungen sehr vielversprechend sind, war der entscheidende Schritt das, was der hier beschriebene Artikel leistet: die Bestätigung, dass Scheibenwinde tatsächlich ein wichtiger Faktor sind, der die Entstehung von Protosternen überhaupt erst ermöglicht und das Drehimpulsproblem lösen kann.

Weitere Infos auf den Seiten des MPIA unter https://www.mpia.de/6069525/ne…tion_20960427_transferred